私がたまに観る報道や討論等のテレビ番組で最近よく目にする、メガネのフレームの左右が丸と四角になっている男性コメンテーターがいる。肩書はアメリカのイエール大学助教授。聞くところによると、日本では半熟仮想株式会社の代表をしているらしい。また、経済学者やデータ科学者の肩書もある。私は“半熟仮想”や“データ科学者”という聞きなれない言葉に、興味をもった。さらに、ある番組の中でインタビュアーが「これからの社会で注目する人は、どんな人ですか。」という質問をした時、彼が「変な人です。例えば、不登校になって引きこもり、テレビゲームしかせずに生きている人とか…。」と発言したことにも、私の関心バロメーターの針が触れたのである。

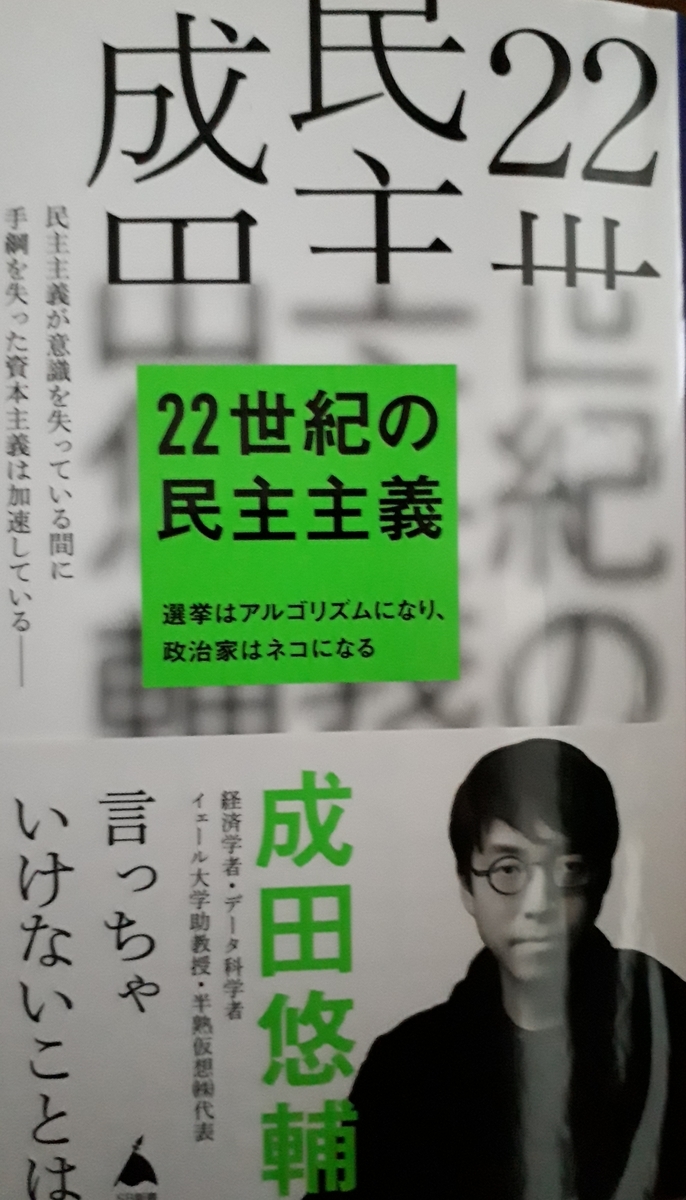

先月初旬頃に、妻から「書店に行った時に、成田悠輔という人が著した『22世紀の民主主義』という本にざっと目を通して、面白そうだったら買ってきて。」と、私に依頼があった。私は、妻が成田氏の本に興味をもった理由を訊いてみた。すると、「今、注目されている人で、その本がよく売れているらしいから。」という答え。「ワイドショーの中で、面白いコメントをするので興味もあるし…。」とも付け足した。私自身がそう思っていたから、数日後には三越の中にあるジュンク堂へ行ってみた。本書を手に取り、「A はじめの断言したいこと」のページを捲って、ちょっと立ち読みしてみた。「これはラディカルな内容だ!」と私は直感したので、早速、入手したという訳である。

著者は、本書の「A はじめの断言したいこと」の中で、今の日本の政治や社会は数十年びくともしない慢性の停滞と危機に陥っており、それをひっくり返すためには「選挙や政治、そして民主主義というゲーム自体をどう作り変えるか考える」こと、つまり「ルールを変える=ちょっとした革命を起こす」ことが必要だと語っている。また、学術論文には必須のabstractのような「B 要約」の中で、今世紀に入ってから世界的に民主主義の劣化が進んでいることや、その劣化の加速度が特に速いのが民主国家であることを指摘し、その重症の民主主義が再生するための処方箋として、①民主主義との闘争 ②民主主義からの逃走 ③まだ見ぬ民主主義の構想 の三つを示している。

①の「闘争」は、民主主義と愚直に向き合い、調整や改良によって呪いを解こうとする生真面目な営みである。例えば、政治家のインセンティブを改造する「ガバメント・ガバナンス(政府の統治)」案や、選挙制度の再デザインの提案等である。②の「逃走」は、既存の国家を諦めデモクラシー難民となった個人や企業を、独立国家・都市群が誘致したり選抜したりする世界、つまり独自の政治制度を試す新国家群が企業のように競争し、政治制度を商品やサービスのように資本主義化した世界を作ることである。例えば、実際にどの国も支配していない地球最後のフロンティア・公海の特性を逆手に取って、公海を漂う新国家群を作ろうという企てがある。

しかし、「闘争」という処方箋は、既存の選挙で勝って地位を築いた現職政治家が新たな選挙制度改革を行うのは無理そうである。また、「逃走」という処方箋は、民主主義に絶望して選民たちの楽園に逃げ出す資産家たちによって民主主義に内在する問題を解決していくものではない。では、どうすれば民主主義の再生を図れるか。その処方箋こそが③の「構想」である。つまり、民主主義を瀕死に追いやった今日の世界環境を踏まえた民主主義の最発明。そんな構想として考えたいのが「無意識データ民主主義」だと、著者は提案する。

「無意識データ民主主義」とは、(1)エビデンスに基づく目的発見 +(2)エビデンスに基づく政策立案 と言える。言い換えれば、大衆の民意による意思決定(選挙民主主義)、少数のエリート選民による意思決定(知的専制主義)、そして情報・データによる意思決定(客観的最適化)の融合によって成り立つのである。著者は、(1)(2)の二段階による意思決定アルゴリズム(問題を解決するための手順をコンピュータのプログラムとして実行可能な計算手続きにしたもの)のデザインについて、次のような説明をしている。

(1)まず民意データ(選挙に限らず、インターネットや監視カメラが捉える会議や街中・家の中での言葉、表情やリアクション、心拍数や安眠度合いなどの無数のデータ源)に基づいて、各政策領域・論点ごとに人々が何を大事だと思っているのか、どのような成果指標を最適化したいのかを発見する。

(2)(1)で発見した目的関数・価値基準にしたがって最適な政策意思決定を選ぶ。過去に様々な意思決定がどのように成果指標に繋がったのか、過去のデータを基に効果検証することで実行される。

私は今まで、近代的な民主主義のあり方そのものを信奉してきていた。だから、実際の民主主義を支える選挙制度や代議制等における諸問題については、個別の部分的な修正・改善によって解決していくしかないと考えていた。例えば、より多くの国民の民意を生かすための投票率アップを目指したオンライン投票やアプリ投票の実施とか、世代間格差を乗り越えるための政治家や有権者への任期や定年制度の導入とかである。また、私自身はまだよく理解していない「世代別選挙」「余命投票」、そしていわゆる「液体民主主義」と言われる選挙制度改革ぐらいが思考の限界であった。しかし、今回、本書を読んで「無意識データ民主主義」という構想を知るに至り、まさしくこれは本書のタイトルである「22世紀の民主主義」を予測したものではないかと受け止めた。もちろん実施するためには、様々な諸課題が山積していて、それを解決するには多くの労力を有するであろうが、瀕死に陥っている現在の「民主主義」を乗り越えるには、私はこの構想に未来を託したいと思った。

なお、本編の「第1章 故障」「第2章 闘争」「第3章 逃走」「第4章 構想」において、私のような一市民でも理解できるように具体的な事例や詳細な議論を展開しているので、当ブログの読者で本書に対して興味・関心をもった方にはぜひ一読をお勧めしたい。